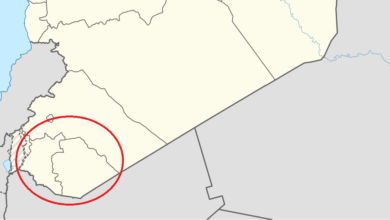

بيان حول الحراك الشعبي في محافظة السويداء

نُتابع وببالغ الاهتمام الحراك الشعبيّ في السُويداء الأبيَة نتيجةً للأوضاع المعيشيّة الصعبة، وكَرَد طبيعي على الانفلات الأمني ومُمارَسات الأجهزة الأمنية والميليشيات القمعِية المُوالية لها، والتي تُنافي في مُمارساتها قِيَم الشعبِ السوري كَكُل، وما هذا الحِراك سوَى امتدادٍ طبيعيّ للثورة ورَغبة بنات وأبناء الشعب السوريّ في الخلاص والعَيش بِكرامة في دولة المُواطنة؛ مُتَحرِرين من تَسلُط وبطش الأجهزة الأمنية ومن الشَبيحة والغُرباء من الميليشيات الأجنبية التي قَارَعوا بها الشعبَ الأعزل لِقمع ثورة شعب ثائر.

إذ نُدِين نحنُ في الحَركة المدنية السُورية هذهِ المُمَارسات بحقِ أهلنا الكِرام في السُويداء وحِراكهم الشعبي ونَشُد على أيَادِيهِم بأن يُحافِظوا على حِراكهم سلمياً، كي تُرسَل مِنها رسائلَ للعالمِ أَجمَع تُمثِل فيها قِيَم ومبادِئ الشعبِ السُوريّ في الحُرية والتَعايُش الكرِيم بين مُكوِناتِه في دولةٍ هي دون استثناء لِلجَميع في ظِل حُكُمٍ يَضمن لُكل المُكوِنات والأعراق والأديان خصُوصِيتها وحُقُوقها المشروعة.

الحركة المدنية السورية

الجُمعة في الحادي عشر من شباط/فبراير 2022